数字孪生交通的「虚与实」

发布时间:

2022-10-28

一、引言

近年来,随着大数据、物联网、云计算、人工智能等新一代信息技术的加速突破,数字孪生已成为数字化浪潮的重要趋势,并在城市交通规划、设计、建设、管理、服务闭环过程中得到了一定应用。

与此同时,国家高度重视数字孪生在交通等行业发展。2019年7月,交通运输部印发《数字交通发展规划纲要》中指出“要建设以数据为关键要素和核心驱动,促进物理和虚拟空间的交通运输活动不断融合、交互作用的现代交通运输体系”,为数字孪生在交通领域的应用提供了良好的政策环境。

2021年10月,交通运输部印发《数字交通“十四五”发展规划》提出“交通设施数字感知,信息网络广泛覆盖,运输服务便捷智能,行业治理在线协同,技术应用创新活跃,网络安全保障有力”六个目标。政策文件中提出的数字交通体系与“数字孪生”的理念高度一致,表明我国智能交通发展逐步进入到数字孪生快速发展时代。

数字孪生交通是当前行业发展的趋势与热点,但当前发展存在以下几个方面的困难与瓶颈。其一,对于数字孪生交通的内涵与重点没有统一界定,导致数字孪生交通的边界过于宽泛或者狭隘。其二,对于数字孪生交通的功能与应用场景缺乏统一认识,部分研究者认为数字孪生包治百病,也存在部分研究者认为数字孪生仅能实现可视化展示,在实际业务中无用。其三,对于数字孪生交通中的人与物的活动与空间移动重视不足,将数字孪生交通过度简化为交通设施的数字化建模。基于此,笔者将基于个人研究实践对以上问题和见解进行简要介绍。受个人能力经验等约束,难免存在偏颇与不足,希望能与业内同仁深入交流,推动数字孪生交通发展。

二、数字孪生交通内涵

数字孪生最早的概念模型由当时的PLM咨询顾问Michael Grieves博士提出,当时被称作“镜像空间模型”。后又由美国国家航天局引申为“在数字空间中创建实体产品的镜像,用数字化手段反映物理实体的全生命周期过程”。

归纳来说,数字孪生指利用信息技术,在计算机虚拟数字空间中重塑物理世界的真实运行状态,包括静态空间场景以及在空间中移动的人和事物。数字孪生不仅仅呈现的是现实世界之镜像,而且还刻画了事物内在演变规律、描述事物间数理逻辑推演关系,进而可以对现实世界进行模拟、推演和预测。

数字孪生交通的理念则是在现实交通的基础上,基于数字孪生技术,将历史与实时采集的交通数据纳入到建立的交通模型仿真体系中,进行快速数据融合和仿真推演,构建一个完整的交通体系的虚拟数字映射。通过大数据、人工智能和交通仿真技术生成交通优化方案,并对未来方案的优劣性进行事先合理评价。

数字孪生交通相较于其他行业数字孪生有一定的特殊性,一般行业的数字孪生应用是将现实世界通过数据层映射到数字空间中,并以此为基础开展一系列的业务应用,而交通还需要通过数字孪生还原交通运行的本质。交通的本质是人和物在空间和时间维度两个维度上的移动规律,常规基于IoT监测端的数据感知手段只能采集交通运行的状态而非交通运行的本质。以道路拥堵为例,依托监测手段仅可以感知到道路速度来判断是否拥堵,但对于道路拥堵的原因是什么、拥堵道路的车辆出行溯源和路径是如何组合等,则难以直接反馈。

数字孪生交通还原整个交通的出行规律,需要在既有感知数据的基础上进行合理的归因化建模,再进行仿真推演以支撑交通管控与治理。但通过IoT感知设备或者浮动车数据都只能感知获取到某一些道路断面或者某一些出行样本的数据,无法呈现全场景的数字孪生。因此基于数字孪生技术,采集和融合多源数据和进行归因化建模,建立科学合理的仿真推演平台,是数字孪生交通需要解决的核心点。

三、数字孪生交通关键技术

3.1 数字孪生交通关键技术点

数字孪生交通有四大主要技术点,分别是“设施底座”,“数据感知”,“模型仿真”以及“业务应用”。

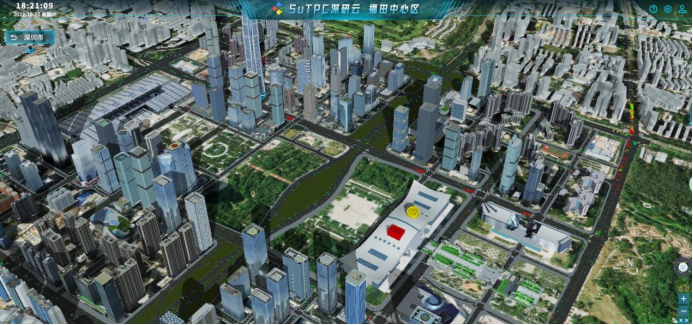

设施底座。数字孪生交通将静态交通基础设施和高精地图网络在数字孪生平台中进行建模呈现,包含道路、桥梁、隧道、立交、信号交叉口等交通设施元素。深圳市数字孪生交通底座融合深圳2000平方公里高清遥感卫星影像、6000多公里城市道路、419公里轨道运营里程、27个主要枢纽码头、65万个城市商事主体信息、100G建筑道路BIM模型、260万套房屋“地-楼-房-权”体系数据库,涵盖全市道路和轨道网络及建筑地块信息。

数据感知。数据感知是在设施底座的基础上,通过一套高精地图路网映射实时的交通运行感知数据,并根据同一套网络规则管理海量动静态交通运行数据。依托实时IoT数据对基础设施的感知监测预警,属于设施的数字化管养应用,也是数字孪生交通的一大应用特性。

模型仿真。仿真建模是根据统一设施底座、多层级感知数据,对全部交通出行的参与者出行方式、出行路径、驾驶行为进行实时还原,目的是挖掘真实环境下的个体出行行为规律。

来源 : 赛文交通网

相关新闻